先回到历史现场,看看平台营销是如何从传统广告与渠道分销的裂缝中长出来的。上世纪末,宝洁、联合利华们依靠电视黄金档和商超堆头大杀四方,它们的营销模型可以简化为“大创意+大媒体+大渠道”,预算足够大就能锁定注意力和货架,消费者几乎没有逃逸空间。然而宽带普及、搜索技术崛起、社交网络爆炸,信息从稀缺骤然变为冗余,货架不再局限于沃尔玛的走道,而以像素的形式无限延伸。完成“渠道平台化”,把全国碎片化的供给端搬到一条URL里;谷歌和百度完成“信息平台化”,把需求端的每一次搜索都变成实时拍卖;、完成“社交平台化”,让口碑和情绪次可被量化、被放大、被交易。至此,“平台”替代“媒体”成为营销主战场,流量不再被垄断,而以算法定价的方式动态分配。营销人次发现,预算大小不再是胜负手,对平台规则的理解深度才是。

第二段把镜头拉近,剖析平台营销的三重底层逻辑:可编程、可度量、可迭代。可编程意味着一切营销动作都可以抽象为代码:关键词、人群包、出价、创意、落地页、回传事件……它们在毫秒级被服务器调用、拼装、下发。可度量意味着每一次用户滑动、点击、停留、下单、退款都被记录,成为下一毫秒竞价的反馈信号。可迭代意味着策略不再以季度为单位,而以小时甚至分钟为单位优化,广告账户像一台高速运转的强化学习引擎,创意、预算、人群在实时博弈中自我进化。这三重逻辑叠加,使得平台营销天然是“技术密集型”工种:不懂SQL、Python、API的营销人,很快会被会写代码的营销人降维打击。但技术只是地基,真正决定上限的是对人性与商业的洞察:在哪些节点用技术放大情绪,在哪些节点用情绪润滑技术。

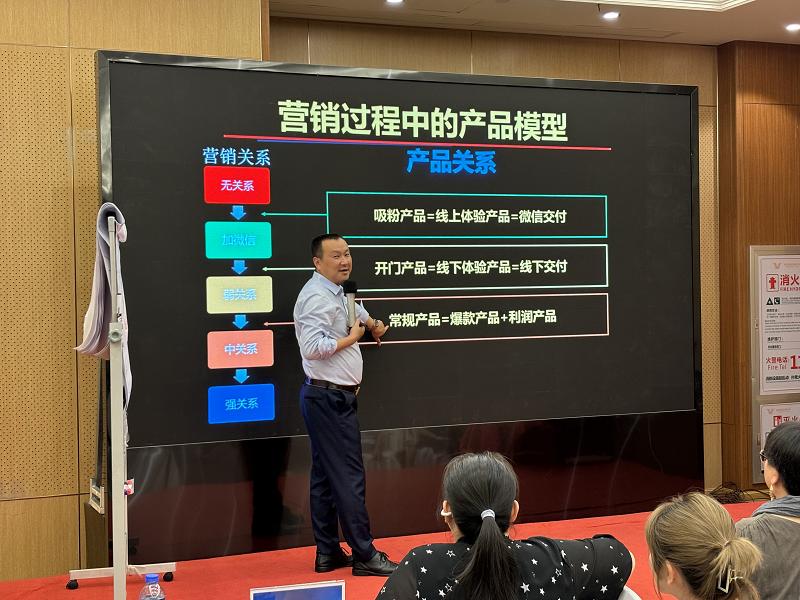

第三段讨论平台营销的性原理:算法博弈。所有平台的底层都是一场多方博弈的拍卖游戏,平台方设计规则,广告主、内容创、消费者、商家分别用预算、内容、注意力、货盘下注。理解博弈,就要理解“平台目标函数”——它通常不是简单的短期GMV,而是长期用户时长、留存率、复购率、NPS等综合指标的外化。好的营销人必须逆向拆解这个函数,把自己的KPI翻译成平台听得懂的语言:如果平台此刻最缺高客单女装,系统就会把流量倾斜给能贡献高客单女装的广告主;如果平台发现用户开始审美疲劳,就会给新鲜创意额外权重。因此,营销人需要建立“平台脉搏”仪表盘,持续监控流量价格、类目趋势、内容风向、政策变化,像冲浪者一样在浪头形成前起跳。

第四段聚焦“货品即内容”的趋势。传统营销把产品和传播分离:先定产品卖点,再做TVC、海报、软文。而在平台逻辑里,货品的展示方式、价格曲线、详情页结构、买家秀、售后话术都是内容的一部分,甚至包裹里的一张小卡片都可能成为二次传播的素材。因此,平台时代的产品经理必须同时是内容经理:一张主图究竟是强调功能还是情绪,决定流量采买的出价系数;直播话术里是否埋入“可截图保存”的钩子,决定二次传播的裂变半径。更进一步,SKU本身可以被拆分成“最小内容单元”:颜色、款式、赠品、组合、使用场景,每一个维度都对应一条短或一张图文笔记。当货品被内容化,库存管理就升级为“内容资产管理”,滞销品不再是折价,而是换一套叙事重新上架。